"हम भी इंसान ही हैं माईबाप: मज़दूर उर्फ़ मज़बूर''

बीते कुछ दिनों से कोई न कोई मुझसे कहता है कि 'भाई! आजकल पॉलिटिकल व्यूज नहीं आ रहे आपके? पॉलिटिक्स से सन्यास ले लिए हैं क्या?

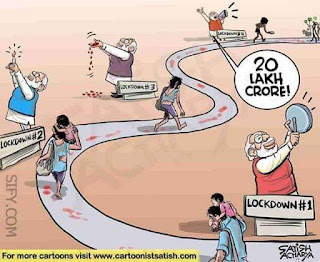

ऐसे मेरे मित्रों, सहचरों के साथ-साथ मज़हबी और सत्ताई ठेलुओं से मेरा कहना है कि पॉलिटिक्स पर विमर्श करना सबका लोकतांत्रिक अधिकार है। हमारी वजह से पॉलिटिक्स है न कि पॉलिटिक्स की वजह से हम। एक तरह से यह पॉलिटिक्स जनता का बच्चा है और बाप का अधिकार है कि बच्चे को दिए गए पैसों का हिसाब ले, उससे आवश्यक होने पर प्रश्न भी करे और सही-ग़लत पर चर्चा करे। फ़िलहाल, एक बात तो है कि अगर मेरे कहने भर से कुछेक को मिर्च लगती हैं तो कहीं न कहीं बात में दम तो होगा ही। रही बात पॉलिटिकल व्यूज की, तो इतना जानते हैं कि इस कोरोना काल में सरकारी हमदर्द कितनी भी मदद कर रहे हों, अधिकतर ज़रूरतमंद आज भी लाइनों में खड़ा मुँह ताकता मिलेगा या फिर रात दिन लाई-चना या बिस्कुट पानी खाकर पूरे परिवार के साथ सड़कों पर चलता मिलेगा। इन्हीं मज़दूरों में कइयों की रोड हादसे में मर जाने की ख़बर आती है, कइयों की अटैक से मर जाने की और वहीं कइयों के बच्चे भूखे-प्यासे मरे जा रहे हैं। बैठने-सोने की समुचित व्यवस्था का अभाव, खाने के सामान का अभाव, पीने के पानी का अभाव, पैरों में पहनी चप्पल टूट जाने की वजह से नंगे पैरों चलने से उगे हुए फलकों और छालों का दर्द, साधन न मिलने का अभाव इत्यादि के बीच सिमट कर रह गयी है हमें हर ज़रूरी भौतिक साधन और साध्य उपलब्ध करवाने वाले मज़दूर की ज़िंदगी। लॉकडाउन में लाखों-करोड़ों लोगों की आबादी को 'मेंटेन' कर लिया जा रहा है मगर इन मज़दूरों को क्यों नहीं किया जा पा रहा? शत-प्रतिशत सत्य बात कह रहा हूँ कि पूरे भारत से अपने घर की ओर चली यह वह आबादी है जिसे सरकार व प्रशासन चाहकर भी नहीं गिन सकते। मज़बूर की हत्या का पाप इनमें से भला कोई क्यों लेगा अपने माथे? रोज़ देखता हूँ मेरे घर के सामने से गुज़रती हुई ग्रांड ट्रंक रोड को, जिसपर बहुत बड़ी संख्या में मज़दूरों का इधर से उधर टुकड़ियों में मज़दूरों का आना-जाना आवश्यक रूप से हो गया है। इसी रोड पर कई जगह पुलिस प्रशासन की टुकड़ियाँ तैनात की गई हैं। क्या इनमें से किसी पर इतना नहीं किया जाता कि इन सबको कहीं उपयुक्त स्थल पर रोक लिया जाये, और इनके खाने-पीने की, घर जाने की समुचित व्यवस्था कर दी जाए? कर सकते हैं, लेकिन सरकारी ऑर्डर्स का होना ज़रूरी है। और सरकार तो वैसे भी मसीहा बनने के लिए अंत समय ढूँढती रही है। अगर हर ज़िले के प्रशासन को मुख्य सड़कों के ज़रिए इन्हें ट्रैक करने की मुहिम में लगाया जाए तो अवश्य ही मज़दूरों की ज़्यादा न सही थोड़ी परेशानी जो कि खाने-पीने की है, सॉल्व होगी।

आज भी जो मज़दूर ट्रेनों से आ रहे हैं, वो अपना किराया भरकर आ रहे हैं। इनसे पैसा क्यों लिया जा रहा है, ये मेरी समझ से बाहर है। सादा ट्रेनों को चलाने की बजाय शताब्दी जैसी बड़ी ट्रेनें चलाने की मुहिम शुरू कर दी गयी है। जिनका किराया मध्यमवर्गीय परिवार को कोई सदस्य भी बड़ी मुश्किल से दे पाता है। अब क्या इन्हीं से राजस्व कमाया जाएगा? कम से कम ज़मीनी स्तर की ठीक गाड़ियों को चलवा देते तो बहुत अच्छा रहता मान्यवर! इसके अलावा कई मज़दूरों ने सरकारी पोर्टल पर अपनी परेशानियाँ सरकार के कहे मुताबिक दर्ज़ कराईं, पर आज तक उनका कोई निस्तारण नहीं हुआ है। उपर्युक्त कुछेक बिंदु अति आवश्यक हैं, चिंतन योग्य भी। मज़दूर वह इंसान ही है, जिसने इलीट और मध्यम वर्गीय परिवारों के सिर पर छत मुहैया कराई है, उनकी छोटी-मोटी से लेकर हर भौतिक आवश्यकता को पूरा करने में फैक्ट्री की भट्टियों में अपना ख़ून-पसीना झोंका है। लोगों की नज़रों में इन्हीं पलायन किये हुए 'अनपढ़' मज़दूरों के पास आज पैसे नहीं हैं, खाने-पीने का सामान नहीं है, केवल नसीब में ठोकरें हैं, और जिन पर जब हम सब को ही नए क़सीदे पढ़ने में शर्म नहीं करते, तो सरकार और प्रशासन क्यों करेगा। कई मज़दूरों का मरना, एक बच्ची का मरना, अपने बच्चों को भूख-प्यास-थकान से रोते-बिलखते देखना और हज़ारों किलोमीटर रिक्शा खींचते हुए या पैदल चलते हुए अपने प्राणों को हथेली पर लिए घूमना आसान नहीं होता साहब! इसके लिए जिगर चाहिए होता है जो केवल अपनों का प्यार और घर जाने की आस से मिल सकता है और यह बात सरकार, प्रशासन और घनघोर राजनीतिज्ञों की समझ से परे है।

-खेरवार

Comments

Post a Comment